Come funziona un impianto fotovoltaico

Impianti fotovoltaici

Un impianto solare fotovoltaico converte la radiazione emanata dal sole

direttamente in energia elettrica utilizzabile dalle utenze domestiche. Ad oggi

esistono due tipologie di impianto:

- Impianti connessi alla rete elettrica

- Impianti ad isola (o stand alone)

Funzionamento per immissione in rete

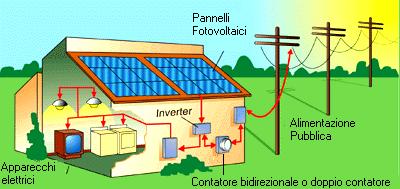

Lo schema che

rappresenta l’impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica in

un’abitazione è quello di figura 1.

Figura1. Impianto Fotovoltaico

Connesso alla rete. Figura1. Impianto Fotovoltaico

Connesso alla rete.

Qui si possono distinguere i diversi

dispositivi che rendono funzionale l’impianto:

- Generatore fotovoltaico: è costituito dal collegamento di

moduli fotovoltaici ed è in grado di trasformare l’irraggiamento solare in

corrente elettrica continua.

- Convertitore statico DC/AC: converte la corrente elettrica

continua prodotta dai moduli in corrente elettrica alternata, quella cioè,

normalmente usata in ogni edificio. Il convertitore è anche in grado di

allineare la corrente elettrica alla frequenza di rete normalmente 50 Hz e alla

tensione di funzionamento (230V monofase, 400V trifase).

- Quadro elettrico: è l’elemento di protezione in lato

continuo ed in lato alternato dell’impianto. E’ costituito prevalentemente da

scaricatori di tensione e da interruttori automatici.

- Contatori: tipicamente sono installati due contatori; il

primo monitora tutta la corrente prodotta dall’impianto fotovoltaico. Questo

contatore, in linea di principio, è installato subito a valle dell’inverter. Al

contatore è associato il meccanismo di finanziamento statale. Il secondo

contatore sostituisce quello esistente della rete di distribuzione: è

bidirezionale per cui è in grado di fare un bilancio tra l’energia immessa

dall’impianto verso la rete elettrica, e quellaprelevata dalla rete elettrica

verso l’utenza. A questo secondo contatore è associato il risparmio sulla

bolletta elettrica.

In questo modo l’impianto fotovoltaico lavora in parallelo alla rete di

distribuzione che, sostanzialmente, funziona da accumulatore per l’energia

prodotta dall'impianto. Facciamo un esempio che chiarisce la metodologia di

funzionamento denominata "scambio sul posto":

è piena estate, il signor Gino ha un impianto fotovoltaico sulla sua

abitazione e oggi è tutto il giorno fuori per lavoro: tutta l’energia prodotta

dall'impianto e non utilizzata in casa, viene immessa nella rete di

distribuzione e contabilizzata in uscita dal contatore di scambio sul posto.

Domani il signor Gino è a casa e, dato il caldo, accenderà per tutto il giorno

il condizionatore. In questo caso potrà prelevare gratuitamente tutta l'energia

precedentemente immessa e il contatore di scambio contabilizza l'energia

prelevata dalla rete.

Ovviamente il conguaglio dell'energia (immessa e prelevata) va fatto su base

annuale; si deve ricordare, però, che l'impianto fotovoltaico per utenza

domestica deve essere sottodimensionato rispetto al fabbisogno energetico (circa

il 75% dei consumi) per almeno due motivi:

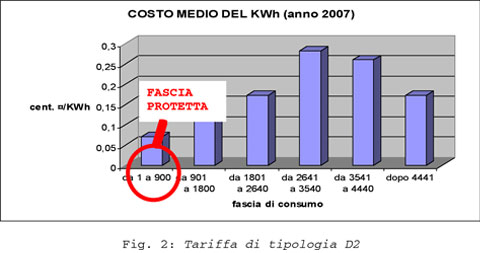

- il costo dei primi 900 KWh incide con una percentuale più bassa sul totale

(vedi figura 2) della bolletta, per cui non ha molto senso agire lì.

- Ogni kWh eventualmente prodotto in eccesso al proprio fabbisogno energetico

domestico viene solo incentivato in conto energia e non porta vantaggio sulla

bolletta.

Funzionamento di impianti ad isola

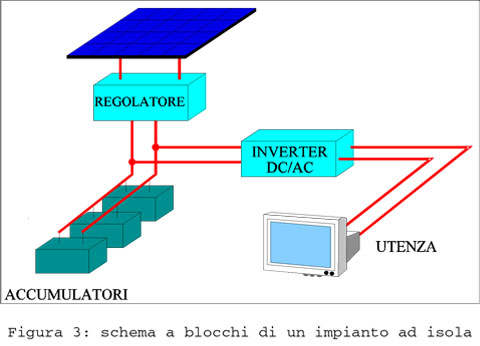

Si ricorre a questa

tipologia di impianto solamente quando il fotovoltaico diventa un’esigenza.

Alcuni esempi possono essere: baite montane, camper, barche, case isolate e non

raggiunte dalla rete elettrica. Inoltre fanno parte di questa tipologia di

impianto anche tutte quelle applicazioni quali ad esempio l’illuminazione della

segnaletica stradale o l’illuminazione nei giardini domestici. In questo caso lo

schema di riferimento diventa quello di figura 3.

I componenti fondamentali di questa tipologia di impianto fotovoltaico sono i

seguenti:

- Pannelli fotovoltaici: trasformano l’irraggiamento solare

in corrente elettrica continua

- Convertitore statico: in questo caso il convertitore può

essere del tipo DC/DC (chopper) o DC/AC (inverter) a seconda delle applicazioni.

In alcuni sistemi, dove la tensione di alimentazione è già in linea con i moduli

fotovoltaici, il convertitore può non essere presente

- Regolatore di carica: è il dispositivo che in qualche modo

protegge gli accumulatori impedendo, ad esempio, che al loro interno si

verifichino eccessi di carica o scariche troppo veloci.

- Accumulatori: sono una parte fondamentale dell’impianto ad

isola, infatti sono loro che accumulano l’energia necessaria quando i moduli non

sono in grado di produrne a causa delle condizioni ambientali (ad esempio nelle

giornate estremamente nuvolose o nelle ore notturne). Il problema principale di

questi componenti è che a causa dei frequenti cicli di carica/scarica devono

essere sostituiti almeno 3 o 4 volte nel tempo di vita dell’impianto (circa 25

anni).

Dimensionamento di un impianto fotovoltaico

Per

progettare correttamente un impianto fotovoltaico si devono considerare due

aspetti principali:

Dal punto di vista economico, infatti, è possibile oggi ricorrere a molti

incentivi statali o comunali (per esempio per gli impianti connessi in rete è in

vigore il decreto denominato “Conto Energia”) e a volte persino regionali. Può

succedere che questi siano incompatibili tra di loro, oppure no. Per poter

accedere a tali finanziamenti è necessario, chiaramente, presentare una

documentazione appropriata.Dal punto di vista tecnico, invece, si deve tener

conto di diversi fattori. I principali sono:

- Dimensionamento appropriato al consumo medio annuo dell’utenza connessa

- Posizionamento ottimale dei pannelli sia in termini di inclinazione che in

termini di orientamento

- Determinazione del fattore di ombreggiamento a seguito di un accurato studio

delle ombre

- Dimensionamento del generatore fotovoltaico in accordo con le specifiche

dell’inverter

- Dimensionamento dell’accumulatore per garantire la giusta autonomia al

sistema ad isola

Altre tipologie di impianto fotovoltaico

Esistono, oltre

a quelle descritte, altre tipologie di impianto fotovoltaico, per esempio:

- Impianti orientabili: sono sistemi in grado di “seguire”

l’andamento giornaliero del sole garantendo così che i moduli siano sottoposti

alla migliore condizione di irraggiamento possibile. Questi impianti possono

muoversi o su un singolo asse o addirittura su più assi (in questo caso

correggono entrambi gli angoli fondamentali, tilt e azimut). A fronte di un

irraggiamento sempre ottimale, però, questo tipo di impianto ha un costo

iniziale elevato e richiede manutenzione continua nel tempo.

- Impianti a concentrazione: è la nuova concezione degli

impianti fotovoltaici. In questo caso si cerca di aumentare il rendimento delle

celle anche di fattori di diverse unità (10 – 50 ) attraverso a dei sistemi di

specchi e lenti (molto costosi) che di fatto moltiplicano il numero dei raggi

solari incidenti sulle celle (questa tecnica viene comunemente chiamata “i cento

soli”). In questo caso si può ridurre notevolmente l’area di silicio esposta al

sole. Le controindicazioni di questa tipologia di impianti, però, sono ancora

tante, ma la più problematica riguarda ilsistema di raffreddamento delle celle

indispensabile per garantirne l’integrità nel tempo.

- Sistemi per alimentazione diretta: in questo caso il

pannello alimenta direttamente il dispositivo a cui è associato, ma il sistema

non prevede la possibilità di immagazzinare energia. Di questa categoria fanno

parte, ad esempio, le calcolatrici solari.

Aspetti fisici del

fotovoltaico

Effetto fotoelettrico

L’effetto fotoelettrico è stato

osservato per la prima volta da Alexandre Edmond Becquerel nel 1839. Questo

effetto è legato alla proprietà di alcuni materiali semiconduttori,

opportunamente trattati, che riescono ad assorbire fotoni (particelle elementari

della radiazione solare caratterizzati da un’energia h*䀀) rilasciando

elettroni; questa conversione può determinare un flusso di corrente

elettrica.

Cella fotovoltaica

La cella fotovoltaica (vedi figura 4)

è l’elemento di base che costituisce i moduli fotovoltaici nella quale avviene

l’effeto fotoelettrico. La cella fotovoltaica è costituita da un sottile strato,

di circa tre decimi di mm, di materiale semiconduttore. Quasi sempre tale

materiale è il silicio (amorfo o cristallino) che, nonostante non si trovi

libero in natura, è l’elemento più diffuso sulla Terra dopo l’ossigeno. La fetta

di silicio viene, di norma, intrinsecamente drogata, mediante l’inserimento

nella struttura cristallina di atomi di tipo P, solitamente boro, e di atomi di

tipo N, spesso fosforo.

Nella zona di contatto tra i due strati a diverso drogaggio (zona di

svuotamento), quando la cella è esposta al sole, si generano delle cariche

elettriche, in misura tanto maggiore quanto più elevato è l’irraggiamento

solare. Attraverso a dei contatti elettrici posti alle estremità superiore ed

inferiore della cella è possibile collegare la cella stessa ad un utilizzatore

(carico) e così si avrà in esso un flusso di elettroni sotto forma di corrente

elettrica continua.

Vedi approfondimenti

fisici

Efficienza della cella fotovoltaica

Si caratterizza ogni

cella fotovoltaica in base alla sua efficienza che è definita come il rapporto

tra la potenza elettrica fornita rispetto all’irraggiamento solare. Tale

efficienza è limitata da vari fattori di perdita, quali ad esempio:

- Riflessione dei raggi solari incidenti

- Dispersione degli elettroni inizialmente eccitati dai fotoni che non

riescono a produrre corrente elettrica

- Resistenze parassite associate, ad esempio, ai contatti elettrici

Tipologie comuni di celle fotovoltaiche

Ad oggi, nel

mercato del fotovoltaico, si possono trovare comunemente tre tipi di cella con

caratteristiche differenti in base alla struttura del silicio che la

compone:

- Silicio monocristallino: è la cella che ha il rendimento

maggiore (compreso tra 13% - 16 %), ma anche il maggior costo. E’ ottenuta

partendo dai wafer di silicio purissimo monocristallino

- Silicio policristallino: è la cella costituita da silicio

caratterizzato da un grado di purezza inferiore rispetto al silicio

monocristallino. Il suo rendimento è leggermente inferiore (11% - 14%) a fronte

però di un costo inferiore.

- Silicio amorfo: è la cella costituita da un sottile strato

di silicio (film) che viene depositato chimicamente su un supporto. La forma

chimica dello strato non è più cristallina. Il rendimento di questo tipo di

cella è molto più basso rispetto al silicio cristallino (6%-8%), ma il costo è

nettamente il più favorevole.

In generale un’altra caratteristica delle celle fotovoltaiche cristalline è

che il loro rendimento si mantiene nel tempo tanto che oggi i costruttori

garantiscono che le perdite dei loro prodotti saranno inferiori al 20% dopo 25

anni. Per quanto riguarda le celle di silicio amorfo, invece, si hanno perdite

stimabili attorno al 30% nei primi due anni; solo dopo questo periodo il

rendimento delle celle amorfe mostra un assestamento quasi costante nel

tempo.

Pannelli fotovoltaici

Le celle fotovoltaiche sono quasi

sempre di forma quadrata (10 cm di lato), ma con gli spigoli leggermente

arrotondati. L’area della cella così composta è di circa 100 cm2 e le sue

caratteristiche elettriche a vuoto, cioè in assenza di carico, sono:

- Tensione 䀀 0.6 V

- Corrente 䀀 2 A

- Perogata = I*V 䀀 1.2 W

La cella costituisce la “mattonella” del pannello; in particolare più celle

in serie formano i moduli fotovoltaici (solitamente si cerca di avere moduli da

12 V o da 24 V), mentre l’assemblaggio di più moduli porta alla costituzione dei

pannelli fotovoltaici (vedi fig.5).

Caratteristica elettrica di una cella fotovoltaica

La

caratteristica elettrica corrente – tensione di una cella fotovoltaica

(considerata come un generatore di corrente) esposta ad irraggiamento ha

l’andamento stilizzato di figura 6.

La caratteristica I-V delle celle è importante per determinare il punto di

lavoro in cui la cella offre massima potenza. In realtà la caratteristica

elettrica di figura 6 è influenzata da alcuni fattori esterni, quali ad esempio

l’irraggiamento solare e la temperatura di lavoro come mostrato in figura 7. In

particolare si nota come la potenza fornita dalla cella cali al diminuire

dell’irraggiamento solare e come, invece, il punto di lavoro ottimo si sposti al

variare della temperatura. Nella pratica, succede quasi sempre, che si cerchino

dei compromessi tra tutti i fattori in gioco.

|